今年,EL PAÍS在西班牙国际当代艺术博览会(3月6日至10日在马德里IFEMA中心举行)的展览空间致力于马略卡画家Miquel Barceló与西班牙裔法国摄影师Jean Marie del Moral之间的关系。在过去的四十年里,Del Moral用图像记录了西班牙最著名的当代画家Barceló的生活和创作轨迹,并特别关注艺术家的创作过程。自从在巴塞罗那的艺术家工作室第一次见到Joan Miró以来,让·玛丽·德尔·莫雷尔(Jean Marie del Moral)就在他们的工作室里积累了大量艺术家的作品:从安东尼奥·索拉(Antonio Saura)到朱利安·施纳贝尔(Julian Schnabel),再到米格尔Ángel坎帕诺(Miguel Campano)和安东尼Tàpies。

艺术家的画室是具象艺术的经典题材。因此,它不仅有助于提升艺术家的活动和人格,而且还有助于阐述寓言意义-即暗示更抽象或雄心勃勃的想法。在《绘画艺术》(1966)中,维米尔对绘画本身,甚至可能是对一般的创作行为进行了寓言。在《画室里的艺术家》(约1626年)中,伦勃朗把自己描绘成一个在自己的作品面前显得矮小的人,只露出画布的空白背面,背景是一个非常冷静的背景,墙上挂着一个空荡荡的调色板。古斯塔夫·库尔贝(Gustave Courbet)借此机会在《画家的工作室》(1855年)中推广现实主义事业,而克劳德·莫奈(Claude Monet),当他的同事Édouard马奈(Manet)在他的浮动船工作室中描绘时,代表了印象派在工作空间中冒险的承诺。马蒂斯将这种对艺术创作空间的迷恋带到了他近乎单色的作品《红色工作室》(1911)中。至于毕加索,他从来没有错过任何一个在他的工作室里拍照的机会,多亏了匈牙利-法国摄影师Brassaï,他的作品尤其令人满意。1956年,戈登·帕克斯(Gordon Parks)为《时代》杂志(Time)拍摄抽象表现主义者海伦·弗兰肯塔勒(Helen Frankenthaler)的照片时,这位艺术家坐在她工作室角落地板上的一幅画上。最近,在2020年,当英国艺术家达米安·赫斯特(Damien Hirst)展出他的昂贵的大幅幅画作《樱花》(Cherry Blossoms)时,他确保自己以工作中的艺术家的身份出现在公众面前,穿着适当地沾上颜料的衣服,有点像Barceló坐在德尔·莫雷尔(Del Moral)的主题上:“这是真正的绘画,”最终的图像似乎在说,“所以这些作品非常值得要价。”

无论这些图像是如何明显地呈现出来,这个神话仍然存在:描绘艺术家的工作室就等于捕捉到创作过程中真实而重要的东西。为了证明这种关系仍然受到重视,回顾一下去年7月,杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)工作室地板上的油漆污渍的nts照片总共以45万美元的价格售出,就足够了。

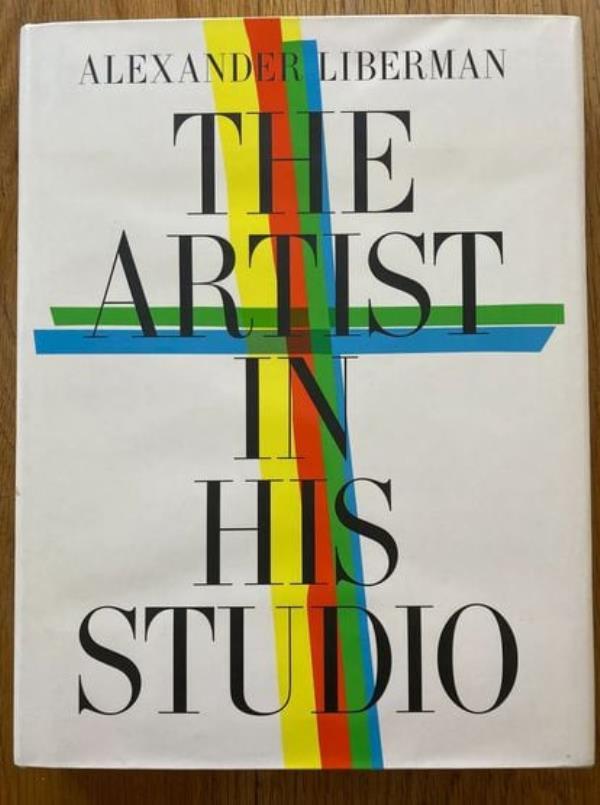

但是,在那些将艺术家工作室的神话光环奉为创作精髓的公众人物中,最有影响力的可能是亚历山大·利伯曼(Alexander Liberman,基辅,1912年-迈阿密,1999年),这在很大程度上要归功于他的摄影展《艺术家在他的工作室》,该摄影展于1959年10月在纽约现代艺术博物馆开幕,并于一年后以同名书籍的形式出版。为了收集这个系列的1万多张照片(最终只有150张照片在MoMA展出),利伯曼花了12年时间寻找他最喜欢的一些艺术家,并在他们的工作室里拍摄他们。在展览中展出的24位创作者中,有巴勃罗·毕加索(“毫无疑问是世界上被拍照最多的艺术家”)、乔治·布拉克、马克·夏加尔、阿尔贝托·贾科梅蒂、亨利·马蒂斯、费尔南德·莱姆杰、让·阿尔普、马克斯·恩斯特和让·杜布菲。当然,只有三位女性:娜塔莉亚·冈查洛娃、玛丽·劳伦辛和杰曼·里奇耶。

这些照片特别关注了工艺工具:“他们的调色板和工作台,他们选择包围的物体,被记录下来,他们的个性在工作或谈话中被拍摄下来,”MoMA当时发布的新闻稿中写道。1960年,当利伯曼完成了相应的摄影集——这是该类型的畅销书——他在书中写道:“我试图揭示他们 创作行为的核心,展示创作过程本身,从而将绘画和雕塑与人类寻求真理的主流联系起来。”

亚历山大·利伯曼出生于乌克兰基辅一个开明的中产阶级犹太家庭,当时正值沙皇政权垂死挣扎的时期。他的父亲是一名木材商人,后来为布尔什维克政府工作,他的母亲是莫斯科国立学术儿童剧院的导演。面对苏联不断变化的政治局势,9岁时,在列宁的明确允许下,亚历山大被送到伦敦的寄宿学校。1924年,他搬到了巴黎,在那里他能够与已经从俄罗斯移民过来的其他家人团聚。在法国,他在École des Beaux-Arts学习建筑和绘画。不到20岁,他受雇于《Vu》周刊,担任艺术总监。这本杂志在美学上具有创新性,在政治上也很坚定,它展示了Brassaï和Gerda Taro等摄影师的作品,并为利伯曼在出版业提供了充足的人脉。1941年纳粹占领法国后,利伯曼和他的父母逃离法国前往纽约。陪同他们的还有儿时的朋友塔蒂亚娜·杜·普莱西(Tatiana du Plessix)和她的女儿弗朗辛(Francine)。塔蒂亚娜是一位死于战争的法国男爵的迷人遗孀。此后不久,利伯曼和杜·普莱西克斯结婚,并开始在纽约培养一种令人难以置信的社交名流生活方式,后来弗朗辛·杜·普莱西克斯在她的自传体小说《他们:父母的回忆录》中讲述了这一点。在书中,她的继父和母亲——在纽约为萨克斯百货公司设计帽子而成名——被描绘成两个移居曼哈顿中心的富有创造力、以自我为中心、魅力无限的半人半神,他们把自己的社会关系放在首位,而忽视了患有严重营养不良的女儿弗朗辛的基本需求。

除了担任摄影师和编辑之外,利伯曼还是一位视觉艺术家,尽管他的时尚和极简主义绘画和雕塑——由他的助手根据他的指示创作,有时是通过电话——可能无法经受住时间的考验。正是在生活方式杂志出版领域,利伯曼展现了他最持久的才能。由于他之前在法国的经历,他在抵达美国后不久就被《Vogue》杂志聘为该杂志艺术总监mehmed Fehmy Agha的助理,仅仅一年后,他就被利伯曼取代了。在利伯曼的指导下,这本杂志的销量大幅提升,从一本精英人士的专属杂志变成了一本既有抱负又受欢迎的杂志,捕捉了现代生活的能量,并将其放大给读者。利伯曼有一种协调低级和高雅文化、艺术和装饰的眼光和天赋——他不怕把一个穿着最新时尚的模特放在塞西尔·比顿(Cecil Beaton)镜头前的巨大波洛克(Pollock)画布前。此外,他在选择摄影师——欧文·佩恩、理查德·阿维登、大卫·贝利、黛博拉·特贝维尔——方面也有无可挑剔的判断力,而且不会忽视文本的质量。

在《Vogue》工作了20年后,利伯曼被提升为康岱纳仕集团所有出版物的编辑总监。1971年,他聘请格蕾丝·米拉贝拉(Grace Mirabella)担任《Vogue》的总编辑,接替戴安娜·弗里兰(Diana Vreeland),后者的眼光未能留住足够的读者。这样做让杂志的经营方式变得更加务实(上世纪80年代末,安娜·温图尔(Anna Wintour)上台,米拉贝拉从媒体那里得知了她的聘用)。虽然利伯曼在1994年被詹姆斯·杜鲁门(James Truman)取代,但他仍然担任该杂志的副编辑主任,在那里他被称为“银狐”,直到1999年去世。

今天,利伯曼在图像中捕捉艺术空间的光环的工作仍然是追求类似主题的摄影师的主要参考。在查尔斯·丘奇沃德的《现代:亚历山大·利伯曼的眼睛和视觉影响》一书中,世界著名的毕加索研究专家之一、历史学家约翰·理查森评论说:“我不知道利伯曼是否意识到这对我这样的人有多重要。他成功地拍下了艺术家们的生活,而且他对雄辩的细节有着敏锐的洞察力。”

本文来自作者[admin]投稿,不代表周梁号立场,如若转载,请注明出处:https://100yi.cn/keji/202506-514.html

评论列表(4条)

我是周梁号的签约作者“admin”!

希望本篇文章《亚历山大·利伯曼,历时12年追寻毕加索、夏加尔与马蒂斯的艺术精髓》能对你有所帮助!

本站[周梁号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

本文概览:今年,EL PAÍS在西班牙国际当代艺术博览会(3月6日至10日在马德里IFEMA中心举行)的展览空间致力于马略卡画家Miquel Barceló与西班牙裔法...